布の循環量を増やし、リユース品を活用する人を増やすために取り組む「めぐる布市」出口を広げるプロジェクトの2年目。今回ご紹介するのは、南河内プラッツ親の会さんの活用事例です。お話を伺うと、めぐる布市の資材が、私たちの想像を超える活動や発見を生み出していることがわかってきました。

南河内プラッツのスタッフ浅井紀久子さん(左)、親の会を手伝う小川さん

南河内プラッツは、大阪府南部の河内長野市で、“ひきこもりの相談と居場所”の支援拠点として活動しています。運営するのは、30年以上にわたってひきこもりやニート(若年無業者など)や不登校と呼ばれる若者とその家族を支援しているNPO法人淡路プラッツです。南河内プラッツはその2拠点目として、2012年に開所しました。主な活動は、個別面談、若者の居場所、親の会、親御さん向けセミナーの4つです。

南河内プラッツの外観。2023年にここに移転した

今回お申し込みいただいた親の会は、南河内プラッツに個別面談に来ていたり、お子さんが「居場所」に通っていたり、親御さん同士のつながりを持ちたい、誰かに話を聞いてほしいなどの親御さんによる会です。月1回集まって、それぞれの家庭の話をしたり、感想や助言などを伝えあったりしています。お子さんが南河内プラッツを利用していなくても、親の会のみの参加もできます。

「子どもさんのことを、自分の友達に話しても共感を得られない。「大変だね」と言ってもらっても、それ以上の言葉が出てこない。相手が戸惑って場がしらけてしまい、そこにいるのがつらい。そんな親御さんが先日初めてここへ来て『皆さんに聞いていただけてうれしかったし、心強かった』とおっしゃっていました」と、親の会のお手伝いをしている小川さんは話します。

小川さんは以前、お子さんとともに南河内プラッツを利用していましたが、現在お子さんは卒業し、結婚して独立されています。当時「元気になって外へ出て行かれた方のお話が聞きたかった」という思いがあった小川さんは、今も親の会に関わり続けています。

親の会初期メンバーが以前から気になっていたのが、毎月の会が終わった後「もう少し誰かとしゃべりたい」「家に帰りづらい」という様子を見せる親御さんがいたことでした。個別に聞きたいことのある人もいるかもしれません。

南河内プラッツは2023年に移転して広くなり、親の会がスペースを使える時間にも余裕ができました。小川さんは親御さんたちが残って話しやすいよう、縫い物をしながら話したり、ちょっとした講座を開いたりしてはどうかと考えたのです。

「子どもさんが引きこもってしまうと、親御さんも引きこもりがちになり、周りの人がキラキラして見えることも多いです。ここで講座があって、みんなと一緒に何か一生懸命作ったら、その間だけでもつらいことが忘れられるのではないか、次の1ヶ月もなんとか過ごせるのではないかと思ったのです」(小川さん)

小川さん自身、裁縫で小物を作るのが好きでした。そんなとき、裁縫仲間から「めぐる布市」のことを教えてもらい、プロジェクトを知って応募したのです。

これまで小川さんたちは「めぐる布市」の資材を、次のようなことに活用してきました。

・南河内プラッツのイベント「オープンプラッツ」で建物内を飾るガーランド、バザーに出品する猫の首輪を製作。

ガーランド

ガーランド

クリスマスツリーの壁面装飾

飴ちゃん袋とカード

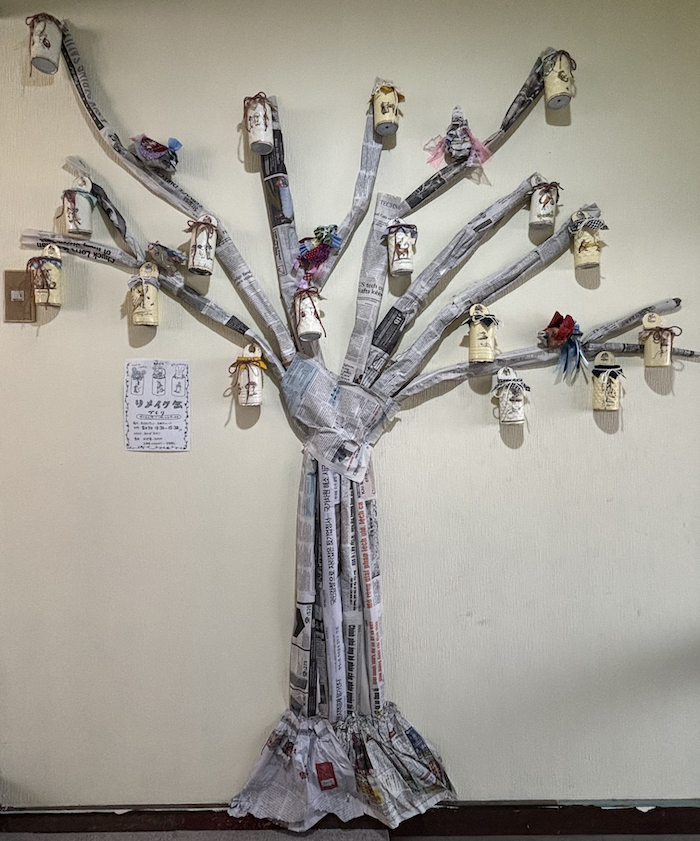

・リメイク缶・小鳥の壁面装飾 空き缶を、小物やお菓子などを入れられるおしゃれな缶にリメイク。布や毛糸などを使って缶を装飾した。また、新聞紙と布、リボン、ボタンなどを使って小鳥を作り、リメイク缶とともに壁面装飾に仕上げた。

新聞紙で作った木に飾り付けた

さまざまな缶と小鳥

親の会での活動はまだ始まったばかりではありますが、こうした活動を通して、いろいろなことが見えてきています。

「居場所」では普段、ボードゲームや外食といったイベントのほか、若者がいろいろな人と交流できる活動も行うようにしています。

その一つが「オープンプラッツ」。南河内プラッツに通う若者たちやスタッフが、料理やお酒などで、地域の人や関係者をもてなすものです。

その当日の飾り付けや販売用のガーランドを、親の会と居場所の若者たちが協力して作りました。まず親の会で布を三角に切っておき、若者たちがそれをひもにつけて仕上げていったのです。居場所での作業当日は、小川さんが訪れて作り方を教えました。

ガーランド製作の様子

ガーランド製作の様子

南河内プラッツのスタッフである浅井紀久子さんは「親の会の方々が居場所に来て教えてくれるだけで、若者たちにとっては一つの刺激になります。何もないのに交流するのは、若者にとってやはりハードルが高いですが、この日はわいわい言いながら作業をして、その後に一緒にお茶を飲み、自然と交流の場が生まれました」と話します。

小川さんも、若者たちと社会の間に親の会や地域で見守る方々のような存在が入ることで「社会は怖い人ばかりじゃない」と伝えたいといいます。また親の会にいる親御さんにとっても、居場所の若者たちと関わることで、自分の子どもへの声の掛け方に気付けたりもします。

クリスマスの壁面装飾を作るときにも、親の会だけでなく、居場所の若者も制作しました。「『飴ちゃん袋」を持ち帰った親御さんからは、中身を食べた後、また袋に飴を補充して食べていると教えてもらいました。』と浅井さん。「カードの言葉もあわせて、応援している私たちの気持ちがちょっと届いたかな、よかったなと思います」と小川さん。

親の会には小川さん以外にも、洋裁学校出身の方や洋服のパタンナーをしていた方がいることもわかりました。親御さんにとっても、布市の資材を使うことで特技を生かした活動ができそうです。

親の会では今後、猫の首輪を保護猫団体などに寄付できないかと考えています。また、壁面装飾制作の経験を活かし、地域の病院の壁面装飾のお手伝いができないかとも考えています。そこには、売上を立ててプラッツの運営に充てることよりも大切なことがあると小川さんは考えています。

「誰かの役に立って『ありがとう』と言ってもらえる機会を若者に、そして親御さんにも提供していくことで、それが自信につながっていけばいいなと思うのです」(小川さん)

「出口を広げるプロジェクト」の参加団体に送られる資材は、さまざまな布に加え、チャックやボタン、毛糸などの手芸用品もあります。それらが段ボールに何箱分も届きます。

さまざまな種類で、まとまった量があるという特徴を持つ資材が、さまざまな活動や発見のきっかけになっていると小川さんは話します。

・関わる人が遠慮なく使える

親の会に参加する親御さんの家庭状況、経済状況はさまざまです。その中の誰かが寄付した布ではなく、めぐる布市から送られた布であることが、小さいけれど重要なことだと小川さんはいいます。「みんなが心から喜べました。まず「めぐる布市」からいただいて基盤ができたことで、今後誰かからの寄付があったときにも、遠慮なく使えることにつながっていくと思います」。

・失敗できる

布市から送られた資材は段ボール3箱。居場所の若者たちがものづくりに挑戦するときには「失敗しても大丈夫だよ、まだこんなにあるからね」と声をかけることができます。

また親の会に参加する親御さんも、より気楽に「これに使おう」と提案することができます。

・布だからこそ、多様で作り替えられる

「めぐる布市」から送られる布は、色や柄、手触りなどもさまざま。さらにチャックや毛糸などの素材もあり「想像が広がっていく」と小川さんは話します。

また、例えば壁面装飾に使った布は、糸を解けばまた別のものに使えます。

こうした特徴は、紙などにはない、布ならではのものです。

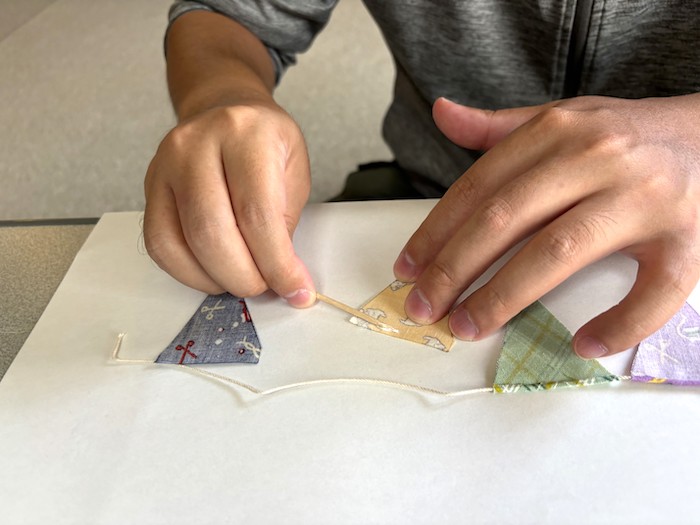

小鳥製作の様子

小鳥製作の様子

・自分の好きなものに気付く

ガーランドを作るときには、居場所の若者たちが、親の会で作ったたくさんの三角の布の中から選んで、一本のひもにつけていきました。

「めぐる布市」の布は、色や柄、素材などもバラバラです。若者たちの中には、あえてバラバラの色や模様でポップな感じにする人もいれば、同じような模様を並べてかっこいい感じにする人、色のグラデーションを作る人もいました。

それは若者たちの「自己表現になっている」と浅井さんは話します。0から何かをつくることは難しい、手作りキットだと作り方が決まってしまっている。それに対して「めぐる布市」の資材は、材料はあるけれど好きにつくれる部分が大きく、形のないところから自分を表現するものができていくのです。

リメイク缶製作の様子

リメイク缶製作の様子

さまざまな缶ができ上がった

さまざまな缶ができ上がった

小川さんも「若者たちに「何が好き?」と聞いても、答えが出にくいことがあります。他人を意識しすぎて、自分が何が好きかもわからなくなっているのかもしれません。安全でフラットな状態で選べる場があることで、今まで知らなかった自分に気付くこともあると思います」といいます。本人だけでなく周りの人も、できあがったものを見ることで、お互いに相手をより理解することにつながるようです。

・活動の後押しになる

「こんなにたくさんいただいたから何かしないとね」と、プレッシャーにならない程度に、活動を後押しする存在にもなっているそうです。

・あるものから選ぶ

たくさんの資材といっても、何でもあるわけではありません。「あるものの中で作る」という経験も大切だと小川さんは考えています。「自分たちも、あるものの中でしか生きていけないですよね」。

ギャザー入りのレースを小鳥の羽や尾などに活用

ギャザー入りのレースを小鳥の羽や尾などに活用

「めぐる布市」からの段ボール箱を開けた親の会の方々が驚いたのが、そこに入っていた「編みかけのセーター」でした。それは白と紺の毛糸が棒針で途中まで編まれたもので、編み終わりの処理はされておらず、ほどけないようにするクリップがついたままでした。

編みかけのセーター

実は小川さんたちは資材が送られる前、「めぐる布市」のスタッフに「どんなものでもいいので」と話していました。

「これが入っているのを見たとき『あ、託されたな』と思ったのです。私たちがこの子を何とかしてくれるんじゃないかと思って、送っていただいたのではないかと。」(小川さん)

小川さんは「何かに使ってあげよう」と考えた末、壁面装飾を作るとき、クリスマスツリーの植木鉢としてそのセーターを使いました。見た人も、編みかけのセーターだったと知ると驚いていたそうです。

編みかけのセーターは左のツリーの鉢。右のツリーの鉢には着物の帯を使った

編みかけのセーターは左のツリーの鉢。右のツリーの鉢には着物の帯を使った

「人からはゴミに見えたり、『わあ大変』と思われるようなものでも、こんな風に使えば主役級の活躍をするんだと、若者たちに思ってもらえたらいいなと思いながら作っていました。

ここには、形になっていない若者たちがやってきます。それをスタッフの人たちが、何かで活かそうとしてくれているのです。

私たちも若者たちもきっちりとした四角い布ではなくて、いろいろな裁断面を持っているように思います。その形を活かすと、活躍できる場があると思うのです。

私としては、この編みかけのセーターが今回一番活躍したと思いますし、一番うれしかったです。布市にこのセーターを託された方にも、このことを伝えたいですね。」

今は親の会に裁縫の得意な参加者が多いですが、時間が経つと、親の会の参加者も居場所のメンバーも変化していきます。「そのときに応じたことができればいいし、そのときの一番いい形で、若者の力を引き出すのにつながることを親の会でも考えたい」と小川さんは話します。

浅井さんも「若者といろいろな経験をしていきたいです。その中でいろいろな方と交流できると、若者にとっていい刺激になります。いただいた資材を、みんながより動きやすくなるような活動に使わせていただけたらなと思います」といいます。

お話を伺って、「めぐる布市」の資材にこれほど大きな力があることに驚きました。自然な交流を生む。人の活力を引き出す。自分を表現して「好き」を見つける。そして、あるものから選ぶことで素敵なものができあがること、きれいな形ではないものも活かせば素晴らしいものになることなど、人生に通じることを気付かせてくれます。編みかけのセーターが捨てられずにめぐり、活かされるとは思いもよりませんでした。それは大げさに言えば、人を救ったり、人生を変えたりすることにもつながります。

誰かの家で眠っていた布が、これだけ大きな力を持つものになる。南河内プラッツさんでの活動は、「めぐる布市」の意味をはっきりと伝えてくださるものでもありました。

…………………………………………………..

NPO法人青少年自立支援施設淡路プラッツ 南河内プラッツ 親の会

HP:https://www.awajiplatz.com/

めぐる布市出口を広げるプロジェクト2024

〈お問合せ〉

認定特定非営利活動法人 森ノオト

ファクトリー事業部(担当:齋藤)

【この活動は、地球環境基金の助成を受けています】