※7月のめぐる布市お申し込み受付中です。

7月14日(水)〜17日(火)

https://forms.gle/6F3SmEJZwzs6MqcVA

……………………….

森ノオトが開催するリユースファブリックマーケット「めぐる布市」は、自宅で大切にしまいこまれた布や、使いそびれた手芸用品を、新たな使い手につなぐ期間限定の手芸店です。

全国から届く布や手芸用品を仕分けし、整え、次に必要としてくださる方のもとへとめぐらせる活動をしています。

めぐる布市は、毎月およそ1週間、1日3回、現在は10名ずつ人数を制限し、予約制で開催しています。

お店に並ぶのは、様々な布地を中心に、糸や針、リボンや羊毛、毛糸…..といった手芸用品、まだまだ現役で活躍できるミシンやアイロン、定規、ハサミといった道具類も。

通常のお店のように、なんでもある品揃えとは違いますが、ここでしか出会えないもの、その時にめぐりあえないものがあり、お値段もアウトレット価格で大変お手頃です。

必ずほしいものがあるとは限らないかわりに、ここで出会ったものから何かをつくる、何を作ろうかなと妄想する、そんな時間が至福の時。

まるで宝探しのように心が湧き立つ瞬間が、会場にはたくさんあります。

ぜひ、楽しんでくださいね。

……………………….

「7月のめぐる布市」

いよいよ夏本番!工房での布市開催は、今月の4日間が終わると次回の10月までお休みとなります。

この夏はアートフォーラムあざみ野に始まり、里の恵季のポップアップ、そして9月の象の鼻テラスとイベントが続きますので、そちらもお楽しみに!

-7月の特集は「クラフト」-

毎月テーマを決めて、特集コーナーを作っています。

今月は「クラフト」特集です。

クラフトとは、手しごと全般を指しますが、今回はいつもメインである布以外にフィーチャーします!

普段はあまり目立たないような副資材や道具などを集めてみました。

レザー、ビーズ、紐やリボン、金具類や道具など、さまざまな副資材が並びます。

スタッフも使い方がよくわからないような珍しいものもちらほら。

年代物、レトロなものもたくさんありますよ。

布ももちろん、新着も含めたくさん並びます!

今月の工房での布市はイベント準備もあり、4日間の開催となります。

次回は10月開催で、2ヶ月間お休みとなりますので、ご注意ください。

この夏は、7月末のアートフォーラムあざみ野に始まり、8月から9月半ばまでの里の恵季のポップアップ、そして9月末の象の鼻テラスと出張布市が続きますので、そちらにもぜひ遊びに来てくださいね♪

-オンライン布市-

商品をインスタライブでご紹介しつつ、お客様とスタッフが直にやり取りしながらオンライン上でお買い物ができる「オンライン布市」。

月に2回、1時間という限られた時間のなかでお届けしています。

1回目はスタッフのおすすめをご紹介、

2回目はリクエストがあったものをご紹介。

商品には番号札を付けてご紹介するので、購入希望の番号をコメントすることで購入することができます。

早い者勝ちなので、まるで競りのような争奪戦になることも。

初めての方もお気軽にご参加くださいね。

生配信が見られない方は、アーカイブからもご覧いただけます。

▶︎今月のオンラインめぐる布市

日時:7月3日(木)/ 17日(木)12:00~13:00

※参加費は月に一度だけ500円かかります

※月内であれば、他の回のオンライン布市とおまとめできます(取置き料100円)

※1万円以上送料無料

詳しくはInstagram @megurununoichi をご覧ください

-プライベート布市-

オンライン布市を一人でじっくり楽しめるプライベート布市。

1枠45分間、スタッフと直通のLINE電話、またはZOOMで話しながらお買い物をしていただけます。

ゆっくり自分のペースでお買い物を楽しみたい方、お探しの布や資材がたくさんある方にオススメです。

配信のオンライン布市ではご案内できない2階の売り場もご紹介できますよ!

日時:7月15日(火)(14:30~)

※3,000円の参加費のほか、購入品の代金と送料が別途かかります

※1万円以上送料無料

ご参加希望の方は、LINE(もしくはnstagramのDM・メール)からお申し込みください。

お問い合わせもお気軽にどうぞ!

【LINE登録はこちら】

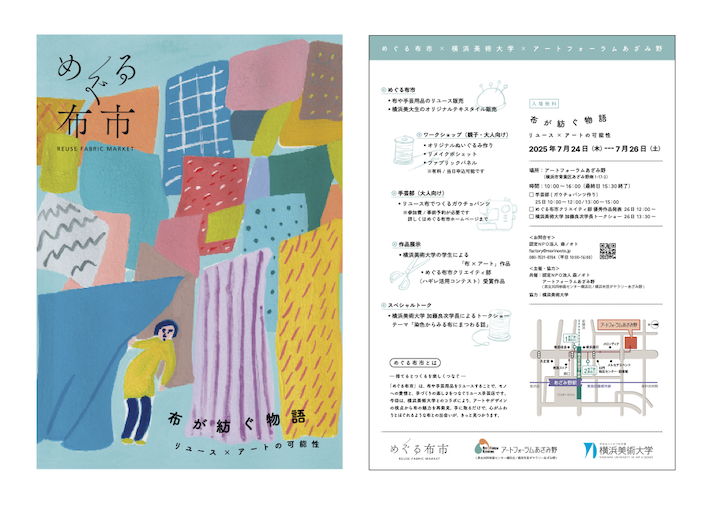

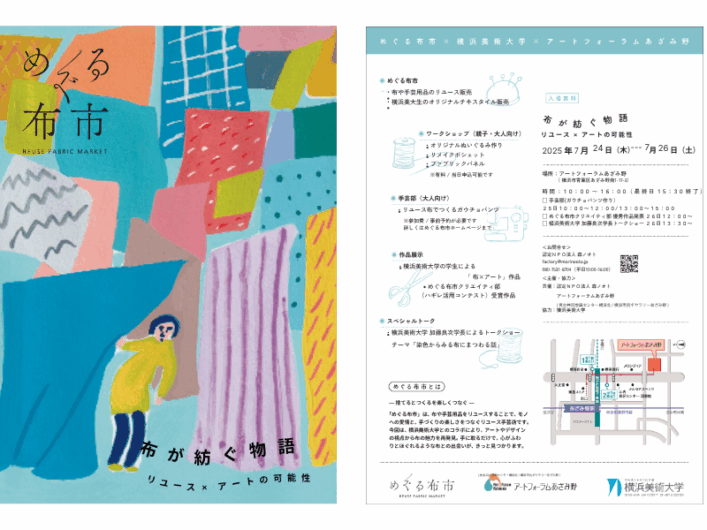

-いよいよ今月開催!めぐる布市@アートフォーラムあざみ野-

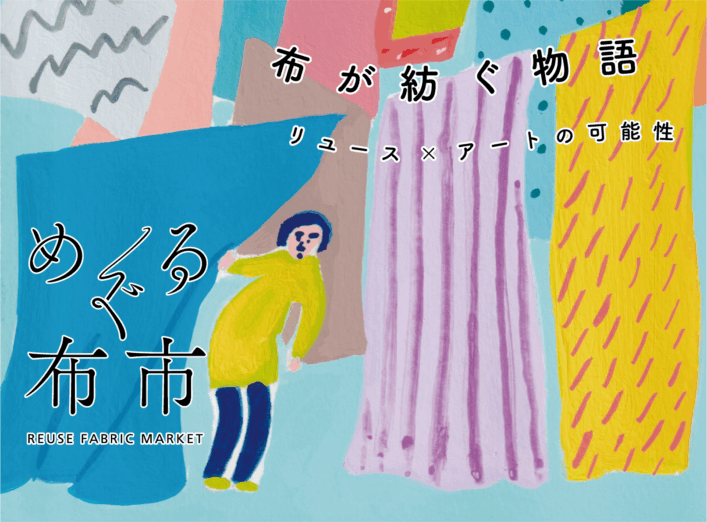

月24日(木)~26日(土)の3日間、アートフォーラムの開放的な空間に、たくさんの布や手芸用品、学生のアート作品、楽しいワークショップが大集合。

テーマは「布が紡ぐ物語 ―リユース×アートの可能性―」。

大人から子どもまで楽しめる3日間となっております。

めぐる布市では、布の販売はもちろんのこと、横浜美術大生のオリジナルテキスタイルを販売します。

親子で楽しめる人気のワークショップは、ぬいぐるみ・ポシェットに加えて、今回はファブリックパネルも作れますよ!

めぐる布市クリエイティ部「ハギレ活用コンテスト2025」の展示と審査発表も。

横浜美術大学の加藤良次学長によるトークショーや、学生の作品展示もありますので、楽しみにしていてくださいね。

【詳しくはこちら】

https://applique.morinooto.jp/news/artforum.html

………………

「布が紡ぐ物語 リユース × アートの可能性」

場所:アートフォーラムあざみ野(横浜市青葉区あざみ野南1-17-3)

日程:2025年7月24日(木)~7月26日(土)

時間:10:00~16:00(最終日 15:30終了)

-めぐる布市@里の恵季-

のどかな田園風景が広がる寺家エリア。

8月1日(金)~9月15日(月・祝)の間、1年ぶりとなる「里の恵季 -eki-」でのポップアップが今年も開催されます。

寺家ふるさと村にある「里の恵季 -eki-」は、寺家にいる農家さんや職人さんたちが作っているものが並んでいる素敵な空間で、夏のポップアップも今年で3回目となります。

夏の間は工房での布市はお休みですが、ご近所の寺家でミニ布市をお楽しみくださいね。

お盆休みや中休みもありますので、ご確認の上ご来店ください。

詳細は追ってお知らせします。

昨年のポップアップの様子。

もんぺや四角衣、エコバックなど、布市オリジナル商品も並びます。

-めぐる布市@象の鼻テラス、今年も開催!-

みなさまお待ちかねのめぐる布市@象の鼻テラス、今年も開催します!

布や手芸用品の販売はもちろん、大人も子どもも楽しめるワークショップも。

今年は2,000円以上お買い上げで、ハズレなしのお楽しみくじ「めぐるガラポン」もありますよ♪

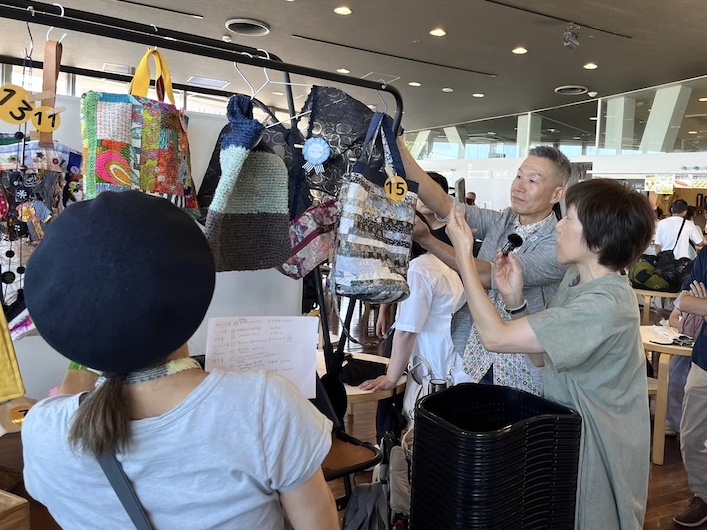

写真は昨年の初日の様子。

ありがたいことにオープン前から行列ができるほど、たくさんのお客様が来てくれました!

今年も新しい出会いがありますように。

みなさんのお越しをお待ちしております。

………………

日時:9月27日(土)・28 日(日)10:00-17:00

会場:象の鼻テラス(横浜市中区海岸通1丁目)

みなとみらい線「日本大通り駅」出口1より徒歩約3分/出口2より徒歩約5分

参加費:無料

……………

準備の様子など最新の情報は、Instagram @megurununoichi でご確認ください。

Information

【日時・申し込み方法】

2025年7月14日(月)〜 17日(木)

10:00~11:30/11:30~13:00/13:00~14:30 ※1枠10名

*17日最終日は10:00~の回のみ

場所:森ノハナレ 横浜市青葉区鴨志田町818-3 森ノオトオウチ裏

*駐車場は、1枠で2台までです。 お申し込みのタイミングによっては満車表示が反映されていない場合もありますのでご了承ください。

先着順でご案内します。受付返信メールをご確認ください。

【申し込み方法】

申し込みフォームから、希望の時間帯をお選びください。

または、factory@morinooto.jp 宛に、下記の内容を記載の上、メールにてお申し込みください。

・お名前

(同伴者のいる方は全員のお名前、メールアドレス、お子様連れの方はお子様の年齢も添えて)

・電話番号

・駐車場希望の有無

・ご希望の日にちと時間帯

・入場料500円は事前のお支払いとなります。お支払い方法をお選びください。

(クレジットカード/銀行振込)

お電話でも申し込みを受け付けています。

布市申し込み専用電話:080-7531-8704

【会場】

森ノハナレ(横浜市青葉区鴨志田町818-3)

東急田園都市線・青葉台駅よりバス10分、バス停より徒歩3分

アクセスの詳細はこちらをご覧ください。

*駐車場ご利用の方は、必ず申し込みフォームで駐車場希望にチェックを入れてください。

【主催・問い合わせ】

NPO法人森ノオト ファクトリー事業部

HP:https://applique.morinooto.jp/

…………

【LINE登録はこちら】

お友達登録してくださいね

この夏、「めぐる布市」がアートフォーラムあざみ野に出張します!

2025年7月24日(木)~26日(土)の3日間、アートフォーラムの開放的な空間に、たくさんの布や手芸用品、学生のアート作品、楽しいワークショップが大集合。

テーマは「布が紡ぐ物語 ―リユース×アートの可能性―」。

使い切れずに手元に残った布や素材に、次の物語を紡ぐような出会いを用意しています。

「アートフォーラムでめぐる布市をやってみませんか?」から生まれた物語

「アートフォーラムでめぐる布市をやってみませんか?」

そんなお声がけをいただいたとき、正直なところ、少し躊躇してしまいました。

めぐる布市の出張といえば、毎年恒例の象の鼻テラス。

今年も9月に開催が決まっていて、あれだけでもかなりの準備と体力が必要な大イベントです。

それが年に2回、しかもアートフォーラムあざみ野のような広い会場で、ちゃんと違う魅力を出せるのか——そんな不安もありました。

でも、アートフォーラムの担当者さんや、横浜美術大学の加藤良次学長とお話を重ねるうちに、「あれもできるかも!」「これも面白そう!」と、アイデアが次々と湧き上がってきて、企画がトントン拍子に進んでいきました。

初めての挑戦がぎゅっと詰まった3日間

いつもの布市に加えて、今回は初めての取り組みがたくさん登場します。

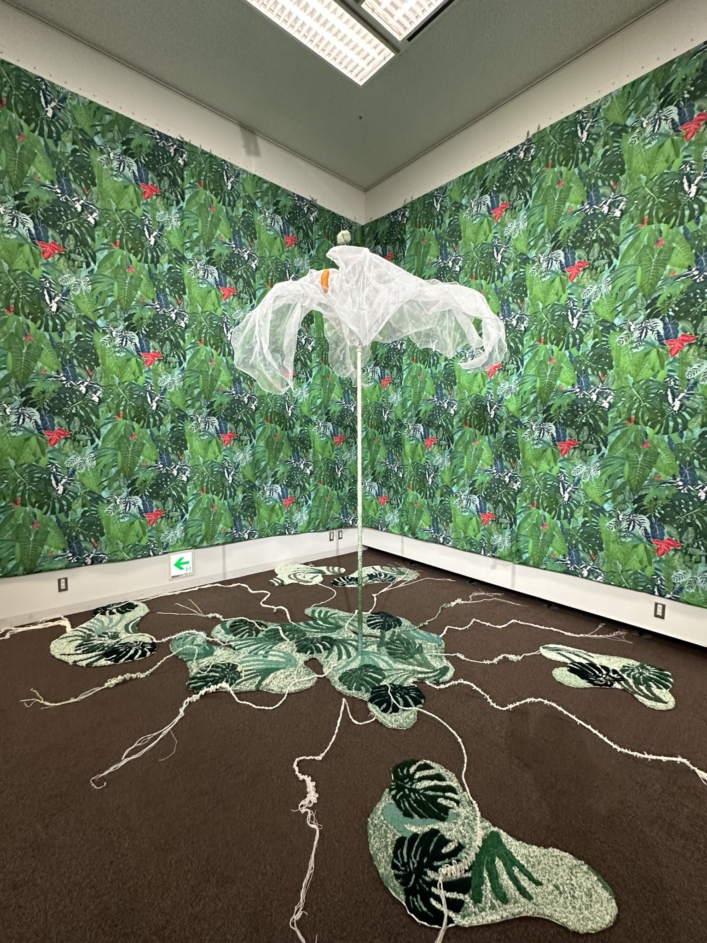

まずは、横浜美術大学の学生さんたちによる布アート作品の展示。

展示室には、独創的な作品が並びます。

さらに、学生さんが課題や卒業制作などでつくった世界に一つだけのテキスタイル作品の販売も。若い感性と技術が詰まったアイテムに、布の新しい可能性を感じられます。

そして現在募集中のめぐるクリエイティ部(ハギレ活用コンテスト)。

会場では優秀作品を展示し、最終日にはインスタライブでの優秀賞発表も予定しています。

「ハギレって、こんなふうに生まれ変わるんだ!」と、驚きと発見がきっとあるはず。

https://applique.morinooto.jp/news/2025creative.html

もうひとつの目玉は、横浜美術大学 加藤良次学長によるトークショー。

タイトルは「染色からみる布にまつわる話」。

これは、スタッフみんなで大学を訪問させていただいたときに伺った学長のお話がとても面白くて、「もっと聞きたい!」という声から実現した企画です。

「リユース×アート」というテーマのもと、布の可能性を拡張する3日間。

アートフォーラムだからこそできる、布市の新しいかたちを、ぜひ体感しに来てください。

掘り出し物との出会いを楽しむ、めぐる布市

会場のエントランスロビーには、全国から届いた布や手芸用品がずらりと並びます。

色とりどりの布を中心に道具類も。

どれも使い手を待っていた素材たち。

「これ、何に使おうかな」「この組み合わせ、かわいいかも」と、手に取るたびに想像が広がります。

学生さんによるオリジナルのテキスタイル作品も並ぶ今回の布市は、手芸初心者から作家さんまで楽しめる充実の品揃え。

広々としたロビーで、宝探し気分をたっぷり味わえます。

手を動かして、つくる楽しさにふれるワークショップ

今回のメインは、その場で素材に触れながらものづくりができるワークショップ。

ロビーを中心に、親子で気軽に楽しめるワークショップを3日間毎日開催しています。

※予約不要/参加費各1,500円(税込)

・オリジナルぬいぐるみ作り

ハギレや端材をふんだんに浸かって、自分だけのオリジナルぬいぐるみを

・ミニポシェットづくり

何もついていないポーチを自分流にアレンジ!

・ファブリックパネルづくり

お気に入りの布を選んで、お部屋に飾れるアートに変身

【大人向け】※事前予約・参加費必要

さらに、大人向けのワークショップとして、ガウチョパンツづくりを開催します。

めぐる布市で作る服は、真っ直ぐカットするものや、布幅をそのまま生かしたものなど、ムダなハギレが出ない服。

このガウチョパンツも、布の幅を生かして、そのまま作るので、作り方は簡単!

長さ、サイズなど布に合わせて自由に変えられます。

覚えてしまえば、布を変えて作ったり、親子でおそろいにしたり、きっと楽しめますよ。

ガウチョパンツってどんなの?ということで、それぞれのお手製ガウチョパンツをはいてきて写真を撮りました。

ワンピースの下からちょっとだけ出して履く時にもとっても便利。

お申し込みはこちらのフォームから(※満席となりました)

参加費:2000円(税込)/布代別途

持ち物:糸切りバサミ、裁ちばさみ、まち針、筆記用具

(布は当日会場でお選びいただけます)

たくさんの布を見て、手で触れて、選んで、作って。

五感をつかって楽しむこの時間は、きっと夏のいい思い出になるはず。

会場のあちこちに、布が紡ぐ物語があふれています

展示室では、横浜美術大学の学生さんたちがリユース素材を使って制作したアート作品や、卒業制作の一点物のテキスタイル作品などが並びます。

「リユース」という言葉の枠を超えて、布そのものが語り出すような展示空間が広がります。

また、ハギレ活用コンテストの入賞作品も展示。

「端材を最後まで活かす」楽しさや工夫が詰まった作品の数々を、ぜひ間近でご覧ください。

最終日には、審査員と一緒に選ぶインスタライブでの優秀賞発表も予定しています!

布がつなぐ、人と人、想いと未来へ

「布市って、リサイクルショップなんですよね?」

と、よく聞かれます。もちろん布や手芸用品をリユースする、それも一つの面ですが、私たちは

「捨てるはずだったものに、もう一度命を吹き込む」という行為が、

人の手を介して、想像を膨らませて、誰かの創作につながる瞬間が何より大切だなと思っています。

布を通じて、作る人と受け取る人がゆるやかにつながる。

リユースも、アートも、暮らしの中のちょっとした豊かさも、すべてがこの空間にぎゅっと詰まった3日間。

あなたの感性にひっかかる何かが、見つかるかも!

アートフォーラムあざみ野で、お待ちしていますね。

………………………………………………

布が紡ぐ物語

リユース×アートの可能性

2025年7月24日(木)~26日(土)

10:00~16:00(※最終日は15:30まで)

会場

アートフォーラムあざみ野(横浜市青葉区あざみ野南1-17-3)

・東急田園都市線/横浜市営地下鉄「あざみ野駅」より徒歩5分

・入場無料、予約不要(一部ワークショップは予約制)

特別企画

・7月25日(金)10:00-12:00/13:00-15:00 ガウチョパンツ作りワークショップ

お申し込みフォーム準備中(6/11より受付開始)

・7月26日(土)12:00~インスタライブでの「ハギレ活用コンテスト」優秀賞発表

・7月26日(土)13:30~ 加藤良次学長トークショー(無料)

「染色からみる布にまつわる話」

共催:認定NPO法人森ノオト

アートフォーラムあざみ野(男女共同参画センター横浜北/横浜市民ギャラリーあざみ野)

協力:横浜美術大学

お問合せ

認定NPO法人 森ノオト

factory@morinooto.jp

080-7531-8704

「6月のめぐる布市」

今月で、めぐる布市は5周年を迎えます。

5年間の感謝を込めて特別企画として、Mayme 伊藤みちよさんの手芸部に、お楽しみくじをご用意しました!

ぜひ遊びに来てくださいね。

-めぐる布市、祝5周年!-

今月めぐる布市は5周年を迎えます。

写真は5年前の布市初回時のもの。

今とは雰囲気も物量も違って、5年の間の変化を感じます。

コロナ禍に生まれた布市が、少しづつお客さんが増え、今や毎月100名もの人が来てくれるようになりました。

この5年の日々を思い返すと、なんとも感慨深いものが。

ここまで続けてこれたのは、布市を支えてくださる皆さまのおかげです。

5年間の感謝を込めて、今月は特別企画をご用意!

手芸部はMayme 伊藤みちよさんが特別講師、

参加してくださった皆様にはお楽しみくじを引いていただきます。

メンバーズの皆さまは、今月のお買い物が10%OFFに!

この機会にメンバーズに登録していただくのも大歓迎ですよ。

昨年の周年祭でも大好評だったお楽しみくじ。

お買物割引券やカットクロスが当りますよ!

初めての方も、久しぶりの方も、何度も来てくださっているリピーターさんも、ぜひ遊びにきてくださいね。

-6月の特集は「レトロ」-

毎月テーマを決めて、特集コーナーを作っています。

今月は「レトロ」特集!

毎月工房に届く寄付の中には、今では手に入らないような生地や手芸用品、レトロな柄の布がたくさん届きます。

布市だからこそ出会える布がきっと見つかりますよ!

-今月の手芸部-

6月の手芸部は「リブ使いのプルオーバー」

めぐる布市5周年おめでとう企画!

「シンプルで少し可愛らしく、長く愛用できるお気に入りの1着」をコンセプトに、大人服をつくり続けている伊藤みちよさん。「May Me」(メイミー)のブランド名で活動し、ソーイングの著書を多数出されているみちよ先生デザインのリブ付きプルオーバーを作ります。

生地はリバティプリント2種類とリブそれぞれ2色から、サイズはM.L.LLサイズからお選びいただけます。 (LLは+700円)

ワークショップで人気のデザイン。リバティの生地感とニットの組み合わせにチャレンジしてみませんか?

こちらは 昨年のみちよ先生の手芸部の様子。

和やかな雰囲気で、とても楽しそうでした!

………………

日時:2025年6月23日(月)10:00-12:00/ 13:00-15:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:各4名

参加費:12,800円(裁断、下準備済みキット込み)

持ち物:糸切りハサミ、閉じ針、まち針、クリップ、目打ち※貸出も可能

【詳しくはこちら】

https://applique.morinooto.jp/style/nunoichisyugeibu.html

-オンライン布市-

商品をインスタライブでご紹介しつつ、お客様とスタッフが直にやり取りしながらオンライン上でお買い物ができる「オンライン布市」。

月に2回、1時間という限られた時間のなかでお届けしています。

1回目はスタッフのおすすめをご紹介、

2回目はリクエストがあったものをご紹介。

商品には番号札を付けてご紹介するので、購入希望の番号をコメントすることで購入することができます。

早い者勝ちなので、まるで競りのような争奪戦になることも。

生配信が見られない方は、アーカイブからもご覧いただけます。

オンライン布市で購入してくださった方には、5周年特別企画として、スタッフが選んだカットクロスをプレゼントしますので、こちらもお楽しみに!

(店頭でお楽しみくじを引いていない方限定です)

▶︎今月のオンラインめぐる布市

日時:6月6日(月)/ 24日(火) 12:00~13:00

※参加費は月に一度だけ500円かかります

※月内であれば、他の回のオンライン布市とおまとめできます(取置き料100円)

※1万円以上送料無料

詳しくはInstagram @megurununoichi をご覧ください

-プライベート布市-

オンライン布市を一人でじっくり楽しめるプライベート布市。

1枠45分間、スタッフと直通のLINE電話、またはZOOMで話しながらお買い物をしていただけます。

ゆっくり自分のペースでお買い物を楽しみたい方、お探しの布や資材がたくさんある方にオススメです。

今月は土曜日開催!

平日は難しいという方、ぜひお試しくださいね。

配信のオンライン布市ではご案内できない2階の売り場もご紹介できますよ!

日時:6月21日(土)(14:30~/15:30~)

※3,000円の参加費のほか、購入品の代金と送料が別途かかります

※1万円以上送料無料

ご参加希望の方は、LINE(もしくはnstagramのDM・メール)からお申し込みください。

お問合せもお気軽にどうぞ!

【LINE登録はこちら】

-「めぐる布市@アートフォーラムあざみ野」開催!-

7月24日(木)~26日(土)に、アートフォーラムあざみ野で「布が紡ぐ物語 リユース × アートの可能性」と題したイベントが3日間開催されます。

年明け視察に訪れた横浜美術大学と一緒に何かできるのでは、というところから話が進み、この夏のイベントにつながりました。

めぐる布市では、布の販売はもちろんのこと、横浜美術大生のオリジナルテキスタイルを販売します。

ワークショップや手芸部では、今まで以上により多くの方々に楽しんでいただけるよう打ち合わせを重ねております!

横浜美術大学の加藤良次学長によるトークショーや、学生の作品展示も。

詳細は後日ホームページやSNSでお知らせします。

………………

「布が紡ぐ物語 リユース × アートの可能性」

場所:アートフォーラムあざみ野

日程:2025年7月24日(木)~7月26日(土)

時間:10:00~16:00(最終日 15:30終了)

-ハギレ活用コンテスト「めぐる布市クリエイティ部2025」-

昨年めぐる布市@象の鼻テラスに合わせて開催し、大盛況だったハギレ活用コンテスト「めぐる布市クリエイティ部」。

今年は7月に開催される「めぐる布市@アートフォーラムあざみ野」に合わせて、第二弾を開催します。

ハギレとファスナーやボタン、レースなどの指定素材を1つ以上組み合わせた作品を只今絶賛大募集中です。

一般とキッズ部門がありますので、手芸好きのお子さまからベテランの方まで、ぜひご参加くださいね。

オンラインショップでは素材BOXセットも販売中!

https://applique.official.ec/items/87936486

締切は6月30日(月)まで。

たくさんのご応募お待ちしております!

【詳しくはこちら】

https://applique.morinooto.jp/news/2025creative.html

-今後のスケジュール-

詳細はホームページやSNSでお知らせします

Information

【日時・申し込み方法】

2025年6月18日(水)- 24日(火)

10:00~11:30/11:30~13:00/13:00~14:30 ※1枠10名

*22日(日)はお休み

*24日最終日は10:00~の回のみ

場所:森ノハナレ 横浜市青葉区鴨志田町818-3 森ノオトオウチ裏

*駐車場は、1枠で2台までです。 お申し込みのタイミングによっては満車表示が反映されていない場合もありますのでご了承ください。

先着順でご案内します。受付返信メールをご確認ください。

【手芸部部活】

「リブ使いのプルオーバー」

日時:6月23日(月)10:00-12:00 / 13:00-15:00

場所:森ノオウチ1F

定員:各4名

参加費:12,800円(裁断、下準備済みキット込み)

※手芸部は駐車場のご用意がありませんのでご了承ください。

※同日布市も参加できます。(別途参加費が必要です)

新着情報は、Instagram @megurununoichiで紹介しています。

【申し込み方法】

申し込みフォームから、希望の時間帯をお選びください。

または、factory@morinooto.jp 宛に、下記の内容を記載の上、メールにてお申し込みください。

・お名前

(同伴者のいる方は全員のお名前、メールアドレス、お子様連れの方はお子様の年齢も添えて)

・電話番号

・駐車場希望の有無

・ご希望の日にちと時間帯

・入場料500円は事前のお支払いとなります。お支払い方法をお選びください。

(クレジットカード/銀行振込)

お電話でも申し込みを受け付けています。

布市申し込み専用電話:080-7531-8704

【会場】

森ノハナレ(横浜市青葉区鴨志田町818-3)

東急田園都市線・青葉台駅よりバス10分、バス停より徒歩3分

アクセスの詳細はこちらをご覧ください。

*駐車場ご利用の方は、必ず申し込みフォームで駐車場希望にチェックを入れてください。

【主催・問い合わせ】

NPO法人森ノオト ファクトリー事業部

HP:https://applique.morinooto.jp/

…………

【LINE登録はこちら】

お友達登録してくださいね

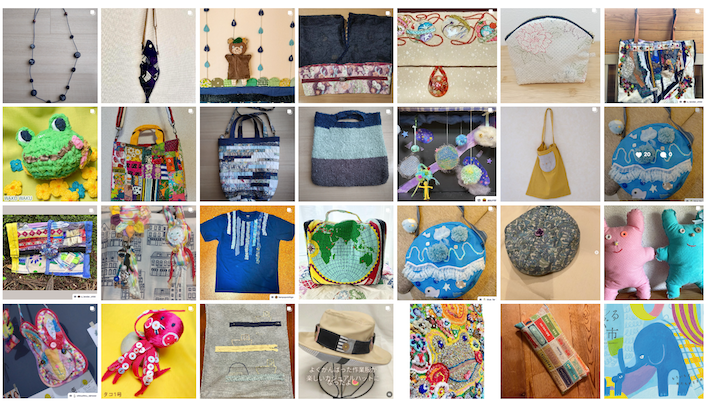

昨年めぐる布市@象の鼻テラスに合わせて開催し、大盛況だったハギレ活用コンテスト「めぐる布市クリエイティ部」。

今年は7月24(木)〜26日(土)に開催される「めぐる布市@アートフォーラムあざみ野」に合わせて、第二弾を開催することになりました!

今年はどんな作品と出会えるでしょうか。

………………………………………………………………………………………………………………

手芸をしているとどうしても出てきてしまうハギレ。

捨ててしまうのはもったいない!ということで、布市に来てくださるお客様には、参加費をいただいている代わりにハギレの詰め放題がついているのですが、それでもハギレはなかなか減りません。

ハギレの活用方法を募集してみてはどうか、そしてそれをコンテストにすることで、参加者全員が楽しめるのでは?

そんなところから昨年この企画が始まりました。

寄付ではたくさん届くものの、活用する人が限られ余りがちな素材は他にもたくさんあり、その中でもファスナーやボタン、とろみ生地は売れてもまだまだ在庫がある状況。

いっそのこと組み合わせて募集してみたら、もっと面白い、新しいアイデアが見つかるかもしれない。

そんな期待と希望を込めて、昨年初めて開催したハギレ活用コンテスト「めぐる布市クリエイティ部」。

たくさんの個性豊かな応募作品からは、新しいアイデアやひらめきを得ることができ、

実際展示を行うことで、Instagramのあの切り取られた画面ではわからなかった素材感やサイズに圧倒されました。

今年はファスナー、ボタン、とろみ生地に加えて、新たにレースとバイアステープも活用素材に追加して募集します。

今年も新しいアイデアの詰まったどんな作品が届くのか、今からワクワクしています。

審査員は引き続き横浜美術大学の加藤良次先生と洋服作家MayMeの伊藤みちよさん。

ノミネート作品はアートフォーラムあざみ野で会期中展示を予定しています。

今年も審査員のお二人と一緒にインスタライブで審査発表予定ですので、楽しみにしていてくださいね。

自由な発想と独自の工夫を盛り込んだ、オリジナル作品を作ってみませんか?

今年初めて参加する方も、昨年参加してくださった方も、ぜひ奮ってご参加ください。

複数の応募も大歓迎!

たくさんのご応募お待ちしております。

こちらは昨年のノミネート作品。それぞれの個性が光っています。

象の鼻テラスでの展示風景。写真で見ていたものとサイズ感が違っていてまた印象が変わったり、素材感がよくわかったり、と展示する意義を改めて感じました。

審査発表はインスタライブで生配信!昨年は会場の皆さんも発表を一緒に楽しんでくださったり、ライブを聞いて会場に駆けつけてくださった方も。

*応募期間

2025年4月25日(金)~ 6月30日(月)

*応募条件

1, ハギレを活用すること

2, ファスナー / ボタン / とろみ生地 / レース / バイアステープ のいずれか1点以上活用したもの

※布や素材はめぐる布市で購入したものや、自宅にあるハギレをご利用ください

※新品で購入したものではないものを活用してください

※新しく作ったもので、Instagramに未掲載の作品をご応募ください

*部門

①一般

②キッズ(小学生以下)

*応募方法

①Instagaramで@meguru_creativeをフォロー

②投稿テキストに

1. 作品タイトル、

2. ファスナー / ボタン / とろみ生地 / レース / バイアステープ の中から活用した素材

3. 特に工夫した点など、4. 応募部門(一般・キッズ のいずれか)

をご記入ください。

③写真

1枚目…作品のメイン写真

2枚目…制作前の活用素材(布や毛糸等活用した素材)のグループ写真

3枚目…指定の素材を使った箇所のアップの写真

4枚~ … 工夫した点や、お気に入りの部分など

※1投稿に10枚まで入ります

④「#めぐる布市クリエイティ部2025」をつけて作品写真を投稿してください

キャプションコメントには

1.作品タイトル

2.ファスナー / ボタン / とろみ生地 / レース / バイアステープの中から活用した素材

3.応募部門(一般・キッズのいずれか)

4.お名前(ニックネーム)

5,工夫した点や感想

も入れてください。

[ インスタグラムでの投稿が難しい方は ]

作品の画像と

1.作品タイトル

2.ファスナー / ボタン / とろみ生地 / レース / バイアステープの中から活用した素材

3.応募部門(一般・キッズのいずれか)

4.お名前(ニックネーム)

5,工夫した点や感想などをご記入の上

下記のメールアドレスへ、タイトルに「めぐる布市クリエイティ部2025」とご記入の上、お送りください。

めぐる布市クリエイティ部アカウントに投稿させていただきます。

※インスタグラムのアカウントが非表示設定の方は、上記の方法でメールでご応募いただくか、ダイレクトメールにてご応募ください。

【布市素材で作ってみたい方!】

募集期間中の4月25日(金)~6月30日(月)に、オンラインショップにて「めぐる布市クリエイティ部素材BOX」を販売いたします。

60cmサイズの段ボールに、スタッフがぎっちり詰め込んだ素材たち。

総額3,300円以上のセットが、送料込みの1,980円でご購入いただけます!

この素材BOXもぜひ活用して、オリジナル作品を作ってみてくださいね!

▼オンラインショップ

URL:https://applique.official.ec/items/87936486

*審査員

横浜美術大学学長 加藤良次氏

1984年東京藝術大学大学院修了。

卒業制作サロン・ド・プランタン賞、安宅賞、原田賞

現在:横浜美術大学学長、クラフトデザイン研究室テキスタイルデザイン教授

JTC日本テキスタイルカウンシル代表理事。

2014~奈良県五條市赤根染めプロジェクト参画。

2019年清州国際工芸ビエンナーレ招待出品、

2015~2023年「寺家回廊」他多数。

2023年釜山国際アートフェア外国人招待枠出品。

洋服作家 MayMe 伊藤みちよ氏

「シンプルで着やすく、愛着を持って長く着られる服」をテーマに大人服を制作。

作りやすく、着映えのするデザインの手づくり服は、幅広い年代から厚い支持を得ている。

ヴォーグ学園講師(東京校・横浜校・名古屋校)

NHKすてきにハンドメイド出演

書籍「MayMeスタイル シンプルワードロープ」(日本ヴォーグ社)他多数

映画『繕い裁つ人』洋裁指導

*審査発表

7月26日(土)12:00〜アートフォーラムあざみ野から審査員と一緒にインスタライブで発表予定

*賞

めぐる布市グランプリ:めぐる布市お買い物券1万円相当

準グランプリ:めぐる布市お買い物券5000円相当

審査員特別賞(横浜美術大学賞、MayMe賞)

オーディエンス賞

布市スタッフ賞

キッズ賞

…………………………………………………..

今後の新たな情報は

森ノオト記事、 Facebook、LINE、X(旧twitter)などでご案内します。

【この活動は、地球環境基金の助成を受けています】

作る人と繋がりたい、一緒に作る時間を楽しみたい!

森ノオウチに集まって、一緒に手作りを楽しむ「めぐる布市手芸部」部活を開催しています。

資格が必要であったり、”先生”と呼ばれるような立場ではなくても、得意な人が教えたり教えあったり、上級生が下級生に教えるような、そんな部活とか、クラブのような、作ることを気軽に楽しめる場があるといいなと思い、布市のもう一つの楽しみ方として設けた、めぐる布市手芸部の部活DAYです。

○予定が決まったものからこちらに掲載していきます。

○お申し込み開始は、毎月のめぐる布市と同じです。(ワークショップのみの場合も同じフォームからお申し込みとなります)

※手芸部参加時の駐車場のご用意はありません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2025年6月23日(月):リブ付きプルオーバー】※6月のめぐる布市お申し込みスタートと同時受付

布市5周年おめでとう企画!

「シンプルで少し可愛らしく、長く愛用できるお気に入りの1着」をコンセプトに、大人服をつくり続けているMayMeの伊藤みちよさん。

今回は、みちよ先生デザインのリブ付きプルオーバーを作ります。

ワークショップで人気のデザイン。リバティの生地感とニットの組み合わせにチャレンジしてみませんか?

ワークショップ以降も作れる様に型紙販売の用意もあります。

生地はリバティプリント2種類とリブそれぞれ2色から、

サイズはM.L.LLサイズからお選びいただけます(LLは+700円)

………………..

日時:2025年6月23日(月)10:00-12:00 / 13:00-15:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:4名ずつ

参加費:12,800円(裁断、下準備済みキット込み)

サイズ:M /L/LL ※LLの場合は材料費+700円となります

持ち物:糸切りハサミ、閉じ針、まち針、クリップ、目打ち※貸出も可能

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2025年5月16日(金):ギャザーミニ巾着】※終了

「はじめてでも大丈夫!ギャザーミニ巾着づくりワークショップ」

ふわっとギャザーが寄った、手のひらサイズの巾着袋。

平らな布が立体になり、ころんと愛らしい形に変わっていく——

そんな布の変化を一緒に楽しんでみませんか?

講師はfilonさん。

長いlong糸filのように人とのご縁が長く繋がるよう願いを込めて…という屋号で制作活動をしています。

………………..

日時:2025年5月16日(金)10:00- 13:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:5名

参加費:4,000円+材料費( 1,400円)

材料:布(表布ゴールド+紐布ゴールド+紐エンド金具4個)※材料費に含まれます

持ち物:糸切り、まち針、目打ち、定規、チャコペン、ひも通し

※布をご自身で用意したものを使いたい方は当日お持ちください。

【布を持参する場合】

表布:35センチ×56センチ※厚い生地だと絞りきれないので、普通地か薄地のものをご用意ください

裏布:表布同様サイズ

紐:3センチ×100センチ×2本

※紐エンド金具は単品購入可能です

1個100円×4

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2025年4月23日(水):ミニ鯉のぼりワークショップ】

端午の節句に向けて、オリジナルの鯉のぼりを作りませんか?

天然染料型染のツチカエルさんをお迎えして、型紙とスタンプを使ったステンシル技法で、

世界にひとつだけの鯉のぼりを作るワークショップを開催します。

お好きな色で染めたり、複数の鯉のぼりを組み合わせて、オリジナルの節句飾りを作ることができます。

※このワークショップではステンシル工程までを行います。仕上げはご自宅でお楽しみください。

………………..

日時:2025年4月23日(水)10:00- 11:00 / 11:30-12:30 / 13:30-14:30

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:10名

参加費:2尾1,000円※3尾1500円、4尾2,000円

※当日追加も可能です

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2025年3月18日(火):パッチワーク】※終了

手芸部では初めてになるパッチワーク。

今回は、基本となるパッチワークのパターンを一緒にやっていきます。

風車のような「ピールウィール」と、お花のような「ローズガーデン」

これからパッチワークやってみたい!という方、パッチワーク仲間に出会いたい方

一緒にチクチクしませんか?

………………..

日時:2025年3月18日(火)10:00- 13:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:6名

参加費:3,300円※材料費込み

持ち物:鉛筆かフリクションペン、まち針、縫い針、ハサミ、15㎝程度の定規。ぐし縫いをするので指抜き

あれば、コロコロオープナー(縫い代を綺麗に開く道具)

糸はこちらで用意します。

裁縫道具がない人は貸し出します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2025年2月13日(木):刺し子の一目刺しポーチ くるみボタンのチャーム付き】※終了

刺し子の技法の一つの”一目刺し”をドットの生地を利用して十字花刺しの模様を刺します。

時間内で刺し子から手縫いでファスナー付きのポーチに仕上げ完成するところまでをめざします。

刺し子が初めての方もご参加いたいただけますよ。

ポーチサイズ:タテ:11cm 横15cm マチ4cm

………………..

日時:2025年2月13日(木)10:00- 13:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:6名

参加費:4,200円※材料費込み

持ち物:糸切ハサミ、マチ針、縫い針、定規

※刺し子の針は材料に含まれます。

縫い針をお持ちでない方はお貸します。

※くるみボタンチャーム付き

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2025年1月22日(水):ダーニング】※終了

手芸部の人気講座、ダーニングを開催します。

擦り切れたり穴が開いたりした衣類を補強するイギリス生まれの修繕方法、ダーニング。

あえてカラフルな糸で補強してアクセントにすると、とってもかわいい!

この日は、午前と午後の2回開催。

午前中は、お繕い。小さな穴や薄くなっている箇所、色落ち、しみはお繕いでバージョンアップ。

お繕いしたい靴下やシャツなどご自由にお持ちください。

午後の回は、ブローチを作ります。

基本の技法をいくつか使って、ステッチを楽しみます。

………………..

日時:2025年1月22日(水)10:00- 11:00/13:00-15:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:各回4名

参加費:2,600円

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2024年12月12日(木)/17日(火):刺繍オーナメント】※終了

今年のクリスマスは手作りオーナメントを!

子どものらくがきを刺繍にしてオーナメントを作りませんか?

子どもにとってのクリスマスってどんな絵だろう。サンタさん?トナカイ?プレゼントかも!?

そんな、子どもが描いたクリスマスの絵をそのままオーナメントにしてみませんか?

………………..

日時:1日目2024年12月12日(木)10:00-13:00/2日目12月17日(火)10:00-13:00

1日目で「表の刺繍」製作。仕上がらなかった場合、残りはご自宅で仕上げ。

2日目でオーナメントに仕上げ。

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:5名

参加費:3000円 ※材料費込みの金額です。

持ち物:お子さんの絵(サイズは10センチ以内。あまり描き込みすぎていないシンプルなものが綺麗に仕上がります)

筆記用具、糸切りバサミ、針、刺繍枠※あればお持ちください。貸し出しもあります

※裏布や紐はご用意がありますが、使いたいものがあればご持参ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2024年11月19日(火):モチーフ編み】※終了

工房にたくさん届く余った毛糸を使って、かぎ針でモチーフ編みをします。

1枚編めばコースターやブローチ、オーナメントに、複数枚つなげていくと小物やウェアも作れてしまうモチーフ編み。

基本を覚えてしまえば、色や編み方、組み合わせ次第で、可能性は無限大です。

みんなで一緒に編み物を楽しみましょう♪

日時:2024年11月19日(火)10:00- 13:00

場所:森ノオウチ1F ※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:5名

参加費:3,000円

持ち物:かぎ針(6/0号前後のサイズ)、糸切りバサミ、とじ針

(道具がない方は貸し出しも可能です)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2024年10月17日(木):みんなで手を動かすだけの会】※終了

工房に集まるバラバラなビーズやパーツで、何か出来たらいいなと思い、今回このような会を開催する事になりました。皆さんでお喋りしながら手を動かしましょう。

スマホカバーをデコってもいいし、スマホアクセサリーや、スマホ関係なくアクセサリーを作ってもいいし、はたまた推し色やアルファベットパーツなどで推し活してもいいし、という、のんびりゆるゆるの会です。

スマホデコと言いつつ、特にスマホにこだわりません。

とにかくビーズやパーツを並べてわいわい手を動かしたかっただけです。

そんなゆるゆるの趣旨でもよろしければぜひご参加くださいね♪

………………..

日時:2024年10月17日(木)10:00- 13:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:6名

参加費:2,200円

持ち物:ビーズ、ボタン、マルカン、ナスカン、ピン、ワイヤー、テグス等工房にある物をご用意しますが、お手持ちの物をご自身で使いたいものがあればご持参ください。

ペンチやニッパーなどのツールはもしお持ちでしたらご持参いただけると助かります。

※スマホケースもついていません。スマホケースをアレンジしたい方は、お持ちください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2024年7月12日(金):マクラメ編み】※終了

「マクラメをやってみたい」という方のための第二弾♡

とにかく作っていて楽しい!ということを体験してもらいたくて、マクラメ要素をもりもり詰め込んでみました♫

指先を動かして、脳トレにもなりそう。

間違いなくマクラメに没頭できるので、あっという間の3時間です(ゆきこ)

………………..

日時:2024年7月12日(金)10:00- 13:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:6名

参加費:3,300円

持ち物:ハサミ、マクラメボードを持っている方はお持ちください。手ぶらでも大丈夫です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2024年6月17日(月):手縫いで作るミニポーチ】※終了

講師のnu:u ともこさんより

講師のnu:u ともこさんより

限られた少ない時間で手縫いで出来る物・・・色々考えてミニポーチにしました!

めぐる布市のスタッフをやっていた頃、よくお客さんから

「ファスナー付けるのは難しそうで…」と聞いていたのでそんな事ないですよ〜と教えたい(笑)

このポーチは布の周りをパイピングで始末するので、これを覚えたらコースターやランチョンマットなども

作れます。

………………..

日時:2024年6月17日(月)10:00- 13:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:6名

参加費:3,500円

持ち物:縫い針、糸切りばさみなど使い慣れたものがあれば

※こちらでも用意していますのでなくても大丈夫です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2024年5月18日(土):自由にステッチ、初めてから楽しめる刺繍CAFE】※終了

………………..

日時:2024年5月18日(土)10:00- 12:00 / 13:00-15:00

場所:森ノオウチ1F

定員:各6名

参加費:3,000円※材料費、「素菓子みむら」お菓子つき

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2024年4月18日(木):filonのフリルトートバッグ】※終了

初めて登場、めぐる布市のお客さまでもあるfilonさん。

教えていただいたfilonさんのInstagramもいつもとっても素敵で

うっとりしながら眺めていたのですが、今回、手芸部にとお声がけしたところ

いらしていただけることに。

たっぷり布を贅沢に使ったフリル使いがとっても可愛い、こちらのバッグを作ります。

青色チェックは先着2名まで。※黄色はたくさんあるので大丈夫です。

お申し込みの際には色もお知らせください。

………………..

日時:2024年4月18日(木)10:00- 13:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:4名

参加費:5,500円※材料費カット済み ※オリジナルHowto bookつき♡

持ち物:糸切り、まち針、目打ち

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2024年3月20日(祝):ダーニング】※終了

手芸部の人気講座、ダーニングを開催します。

擦り切れたり穴が開いたりした衣類を補強するイギリス生まれの修繕方法、ダーニング。

あえてカラフルな糸で補強してアクセントにすると、とってもかわいい!

この日は、ハギレをご用意しているので、お好きな布で基本ステッチなどを習います。

出来上がったものをブローチにしたり、小物や袋、服などに縫い付けても!

ダーニングしたい洋服や靴下がある方は持ってきても構いません。楽しくちくちくしましょう。

………………..

日時:2024年3月20日(祝)10:00- 13:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:6名

参加費:2,600円

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2024年2月15日(木):te te さんとつくるがま口ポーチ】※終了

工房にたくさん届くがま口。うまく使いこなせなくて…という方も多いことから、今回は、青葉区在住の革小物作家 teteの古田佐和子さんに教えていただく、ガマ口ポーチづくりです。

がま口作りのキットもついてくるので、一度覚えたら次から自分で作れるようになりますよ。

がま口はこの四角いタイプと鳥さんの2種から選べます。

………………..

日時:2024年2月15日(木)10:00-12:00 / 13:00-15:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:各回6名

参加費:5,300円※鳥の口金は+300円

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2024年1月24日(水):MayMe伊藤みちよさんデザインの2wayベスト】※終了

新年最初の手芸部部活DAYは特別企画!

「シンプルで少し可愛らしく、長く愛用できるお気に入りの1着」をコンセプトに、大人服をつくり続けている伊藤みちよさん。「May Me」(メイミー)のブランド名で活動し、ソーイングの著書を多数出されている

みちよ先生デザインのベストを制作します。

どちらを前にしても着用できるとても便利でおしゃれなベスト。みちよさんも日々愛用中。

生地はリネン100%、色はグレーで、サイズはMとLサイズでお選びいただけます。

※写真は色味がベージュがかって見えますが、グレーになります

………………..

日時:2024年1月24日(水)10:00-13:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:4名

参加費:9,500円(裁断、下準備済みキット込み)

持ち物:糸切りハサミ、手縫針、まち針、目打ち、切り込み用ハサミ※貸出も可能

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2023年12月12日(火):余った毛糸で編むミニポシェット】※終了

編み物をしているとどうしてもたまってきてしまう残り糸。布市でもそんな毛糸がたくさん寄付で集まっています。

そんな余り糸の中から好きな色や素材の毛糸を選んでいただき、組み合わせたり、引き揃えたりして、オリジナルの小さなポシェットを作ってみませんか。

太めの糸と棒針でザクザク編んで作る予定です。

………………..

日時:2023年12月12日(火)10:00-13:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:6名

参加費:3000円(材料費込み)

持ち物:太めの棒針(12号〜8mm位)※貸出も可能━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2023年11月14日(火)/11月28日(火):らくがき刺繍でクリスマスオーナメント】※終了

今年のクリスマスは手作りオーナメントを!

子どものらくがきを刺繍にしてオーナメントを作りませんか?

子どもにとってのクリスマスってどんな絵だろう。サンタさん?トナカイ?プレゼントかも!?

そんな、子どもが描いたクリスマスの絵をそのままオーナメントにしてみませんか?

………………..

日時:1日目11/14(火)、2日目11/28(火)

①午前の部10:00-12:00

②午後の部13:00-15:00

1日目で「表の刺繍」製作。仕上がらなかった場合、残りはご自宅で仕上げます。

2日目でオーナメントに仕上げる。

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:各6名

参加費:3000円 ※1回目のみ参加の場合は2000円です。※材料費込みの金額です。

持ち物:お子さんの絵(サイズは10センチ以内。あまり描き込みすぎていないシンプルなものが綺麗に仕上がります)筆記用具、糸切りバサミ、針、刺繍枠※あればお持ちください。貸し出しもあります

※裏布や紐はご用意がありますが、使いたいものがあればご持参ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2023年10月17日(火):うたしもんぺ】※終了しました

ーうたしもんぺとはー

真四角の布をそのまま生かし、素材を無駄にしないデザイン。

サルエルパンツのような動きやすさ、軽やかさ、自転車だって乗れます!

着る人の年齢も性別も問わない懐の広さ。

布の素材によってシルエットががらりと変わる楽しさ。

布が足りない時には布を剥ぎ合わせて四角い布にすればいい!そんな自由さも。

違う布との組み合わせもまたポイントになって素敵!

と、いろいろ楽しいうたしもんぺ、一緒に作りませんか?

………………..

日時:2023年9月17日(火)①午前の部10:00-12:00/②午後の部13:00-15:00

場所:森ノオウチ1F※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:各4名

参加費:3500円+材料費1000円

持ち物:裁縫道具(まち針、縫い針、ハサミ程度)

「5月のめぐる布市」

五月晴れの気持ちの良い季節がやってきました。

今月は久しぶりにお友達紹介キャンペーンを開催します!

特集はパッチワーク。新着布もお楽しみに。

-「布市初めましてキャンペーン」開催!-

5月の布市では、特別企画をご用意しました!

布市が初めてのお友達と一緒にご参加いただくと、

お友達は参加費無料、

さらに誘ってくださったご本人にはカットクロスをプレゼントします。

ぜひお友達を誘っていらしてくださいね。

-5月の特集は「パッチワーク」-

今月はパッチワーク特集。

パッチワークにおすすめの生地や、ミニカットクロスのセット、キルト用の糸やパッチワーク用の道具まで、色々揃えてみました!

廃盤になってしまってなかなか見かけない生地も、布市なら発見できるかも!?

USコットンもたくさん揃ってますよ~

いつもあるとは限らないパッチワーク・キルト枠も。

気になる方はお早めにどうぞ!

スタッフの間で「五連布」「三連布」と呼ばれるミニカットクロスを束にしたセット。

飾っておくのもかわいいので、布市でも人気商品です。

-今月の手芸部-

5月の手芸部は「ギャザーミニ巾着」

ふわっとギャザーが寄った、手のひらサイズの巾着袋。

平らな布が立体になり、ころんと愛らしい形に変わっていく――

そんな布の変化を一緒に楽しんでみませんか?

はじめての方でもお気軽にご参加くださいね。

講師はfilonさん。

長いlong糸filのように人とのご縁が長く繋がるよう願いを込めて…という屋号で制作活動をしています。

………………

日時:2025年5月16日(金)10:00- 13:00

場所:森ノオウチ1F ※普段布市会場の前にあるおうちです。

定員:5名

参加費:4,000円+材料費( 1,400円)

材料:布(表布ゴールド+紐布ゴールド+紐エンド金具4個)※材料費に含まれます

持ち物:糸切り、まち針、目打ち、定規、チャコペン、ひも通し

※布をご自身で用意したものを使いたい方は当日お持ちください

【詳しくはこちら】

https://applique.morinooto.jp/style/nunoichisyugeibu.html

-オンライン布市-

商品をインスタライブでご紹介しつつ、お客様とスタッフが直にやり取りしながらオンライン上でお買い物ができる「オンライン布市」。

月に2回、1時間という限られた時間のなかでお届けしています。

1回目はスタッフのおすすめをご紹介、

2回目はリクエストがあったものをご紹介。

商品には番号札を付けてご紹介するので、購入希望の番号をコメントすることで、購入することができます。

早い者勝ちなので、まるで競りのような争奪戦になることも。

生配信が見られない方は、アーカイブからもご覧いただけます。

▶︎今月のオンラインめぐる布市

日時:5月1日(木)/ 21日(木) 12:00~13:00

※参加費は月に一度だけ500円かかります

※月内であれば、他の回のオンライン布市とおまとめできます(取置き料100円)

※1万円以上送料無料

詳しくはInstagram @megurununoichi をご覧ください

-プライベート布市-

オンライン布市を一人でじっくり楽しめるプライベート布市。

1枠45分間、スタッフと直通のLINE電話、またはZOOMで話しながらお買い物をしていただけます。

ゆっくり自分のペースでお買い物を楽しみたい方、お探しの布や資材がたくさんある方は、ぜひプライベート布市をお試しください。

時間いっぱいリクエストにお応えします。

配信のオンライン布市ではご案内できない2階の売り場もご紹介できますよ!

日時:5月19日(月)(14:30~/15:30~)

※3,000円の参加費のほか、購入品の代金と送料が別途かかります

※1万円以上送料無料

ご参加希望の方は、LINE(もしくはnstagramのDM・メール)からお申し込みください。

お問合せもお気軽にどうぞ!

【LINE登録はこちら】

登録後

①お名前

②希望の時間帯(14:30~/15:30~)

③探している商品、詳しく見たい商品など

当日はLINEまたはzoomのビデオ電話でお話し予定です。

-出口を広げるプロジェクト-

布の循環量を増やし、リユース品を活用する人をより増やしていく活動として、2023年4月から地球環境基金の助成を受けはじまった出口を広げるプロジェクト。

寄付された布や手芸用品をモニターとして活用していただける団体を、新規で15団体募集しています。

さまざまなアイデアで、布たちにもう一度光をあててくれませんか?

締切は5月16日(金)まで。

選考制なので、ピンときたら早めのエントリーをおすすめします。

ご一緒できる団体さまを、お待ちしています!

【詳しくはこちら】

https://applique.morinooto.jp/news/2025deguchi.html

-ハギレ活用コンテスト「めぐる布市クリエイティ部2025」今年も開催!-

昨年めぐる布市@象の鼻テラスに合わせて開催し、大盛況だったハギレ活用コンテスト「めぐる布市クリエイティ部」。

今年は7月24(木)~26日(土)に開催される「めぐる布市@アートフォーラムあざみ野」に合わせて、第二弾を開催することになりました!

ハギレとファスナーやボタン、レースなどの指定素材を1つ以上組み合わせた作品を作ってみませんか?

オンラインショップでは素材BOXセットも販売中ですので、こちらもぜひご利用ください。

https://applique.official.ec/items/87936486

締切は6月30日(月)まで。

たくさんのご応募お待ちしております!

【詳しくはこちら】

https://applique.morinooto.jp/news/2025creative.html

-今後のスケジュール-

詳細はホームページやSNSでお知らせします

Information

【日時・申し込み方法】

2025年5月15日(木)- 21日(水)

10:00~11:30/11:30~13:00/13:00~14:30 ※1枠10名

*18日(日)はお休み

*21日最終日は10:00~の回のみ

場所:森ノハナレ 横浜市青葉区鴨志田町818-3 森ノオトオウチ裏

*駐車場は、1枠で2台までです。 お申し込みのタイミングによっては満車表示が反映されていない場合もありますのでご了承ください。

先着順でご案内します。受付返信メールをご確認ください。

【手芸部部活】

「ギャザーミニ巾着」

日時:5月16日(金)10:00- 13:30

場所:森ノオウチ1F

定員:5名

参加費:4,000円+材料費( 1,400円)

※手芸部は駐車場のご用意がありませんのでご了承ください。

※同日布市も参加できます。(別途参加費が必要です)

新着情報は、Instagram @megurununoichiで紹介しています。

【申し込み方法】

申し込みフォームから、希望の時間帯をお選びください。

または、factory@morinooto.jp 宛に、下記の内容を記載の上、メールにてお申し込みください。

・お名前

(同伴者のいる方は全員のお名前、メールアドレス、お子様連れの方はお子様の年齢も添えて)

・電話番号

・駐車場希望の有無

・ご希望の日にちと時間帯

・入場料500円は事前のお支払いとなります。お支払い方法をお選びください。

(クレジットカード/銀行振込)

お電話でも申し込みを受け付けています。

布市申し込み専用電話:080-7531-8704

【会場】

森ノハナレ(横浜市青葉区鴨志田町818-3)

東急田園都市線・青葉台駅よりバス10分、バス停より徒歩3分

アクセスの詳細はこちらをご覧ください。

*駐車場ご利用の方は、必ず申し込みフォームで駐車場希望にチェックを入れてください。

【主催・問い合わせ】

NPO法人森ノオト ファクトリー事業部

HP:https://applique.morinooto.jp/

…………

【LINE登録はこちら】

お友達登録してくださいね